| NO.19 |

動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症管理

― 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012年版より―

( 1/2 )

国立病院機構北海道医療センター循環器内科

竹中 孝さん

はじめに

医療現場におけるガイドラインとは、特定の病気・状況に対して、最新の研究成果・科学的根拠をもとに、最も標準的で推奨される対処法を示した指針です。医学は日進月歩であり、しばしば標準や推奨といったものが変わるため、ガイドラインも時々書き換えが必要となります。日本動脈硬化学会による「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」も、昨年5年ぶりに改訂されました。

本ガイドラインが提示する脂質異常症(血中コレステロールや中性脂肪の異常)の管理について、冠動脈疾患予防を念頭において説明します。

動脈硬化と動脈硬化性疾患

動脈硬化とは、元来弾力性に富んだ血管が加齢とともに硬くなったり、血管壁が肥厚して内腔が狭くなったりする状態です。

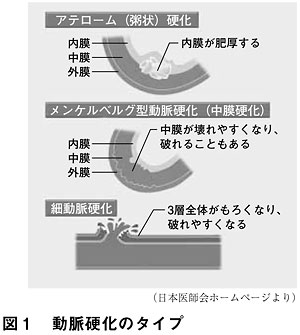

図1に示すように3つのタイプがありますが、一般的にはアテローム硬化(粥状動脈硬化)のことを指します。

粥状動脈硬化では血管内膜に粥状の沈着物が溜り、徐々に肥厚・隆起してプラークと呼ばれるこぶが形成されます。プラークが大きくなると内腔を狭め、血液の流れが悪くなります。

プラークは内腔面に破れることもあり、そうなると破綻部位に血の塊(血栓)ができて血管が閉塞してしまいます。心臓に必要な栄養を供給する冠動脈では、内腔が狭くなると狭心症、プラークが破綻すると急性心筋梗塞の発症につながります(これらを冠動脈疾患と総称します)。

動脈硬化は全身の血管で起こり、脳や頸の動脈では脳卒中、足の血管では末梢動脈疾患、大動脈では大動脈瘤などが、動脈硬化が原因で起こってくる「動脈硬化性疾患」です。動脈硬化の原因(危険因子)

加齢・高血圧・糖尿病・脂質異常症・喫煙など多くの因子が重なって進行し、これらを危険因子と呼びます(表1)。

なかでも脂質異常症のLDLコレステロール(LDLC、いわゆる悪玉コレステロール)はプラークの主成分となり、またコレステロールの多いプラークは破綻しやすいため、心筋梗塞につながる最大の危険因子と考えられます。

動脈硬化性疾患予防のために

一般に生活習慣の改善や危険因子の除去により疾病の発生を未然に防ぐことを一次予防、健康診断などにより早期に発見し早期に治療することを二次予防と定義しますが、心筋梗塞などの冠動脈疾患の場合は二次予防=再発予防と考えて下さい。

動脈硬化予防のためには脂質異常症の管理がきわめて重要ですが、加えて喫煙、高血圧、糖尿病などを併せ持つことが多く、これらの改善可能な危険因子すべてをまとめて管理する必要があります。

このためにまずは表1に挙げたすべての危険因子を問診、身体所見、血液検査などでチェックし、洗い出された危険因子から動脈硬化性疾患発症のリスク(危険度)を評価します。そして個々のリスクに応じて各危険因子の治療方針・管理目標を決定していきます。

本ガイドラインの主なターゲットは冠動脈疾患であり、次にその重要な危険因子である脂質異常症の管理について解説します。