| NO.10 |

心血管病を予防するための運動療法

― 運動療法の実際 ―(後編)

(1−1)

北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学 横田 卓氏

前編では、健常者のみならず生活習慣病や心血管病患者でも持久力の低下が寿命の短縮に関わっており、運動療法は身体機能の改善・精神面の改善・二次予防効果(生活習慣病の改善や心血管病の予防)を介して生活の質(QOL)の改善・寿命の延長に寄与することを説明しました。後編では、心血管病予防のための運動療法について具体例を挙げながら説明します。

1 .最適な運動療法とは?

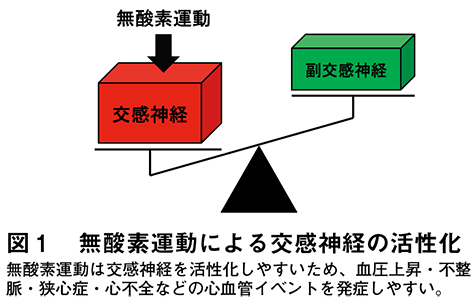

競技スポーツ選手であれば乳酸がたまるような無酸素運動を含むハードトレーニングが必要となりますが、健康増進のためには心臓や血管に過度の負担をかけずに持久力を向上できる有酸素運動をより多く取り入れることが推奨されます。無酸素運動は自律神経の交感神経を活性化しやすいため不整脈・狭心症といった心血管イベントの発症率が高くなるのに対し(図1)、有酸素運動では過度の血圧上昇が抑えられ、心血管イベントも出現しにくく、安全に運動を行うことができます。また、有酸素運動は筋持久力を高めるのみならず、酸素を使って効率よく脂肪を燃焼することができるため、食事療法と運動療法を上手に組み合わせることによって肥満の予防や改善にも効果が期待できます。

2 .有酸素運動を行うための指標

心血管病患者を対象とした心臓リハビリテーションでは、心肺運動負荷検査(CPX)データに基づいて、医師が個々の患者の身体能力に見合った『運動処方』を行い、有酸素運動を中心とした運動プログラムを組んでいます。『運動処方』といっても薬を処方するのではなく、医師が患者に“最適な運動療法を行うために必要な情報”を提供することをいいます。『運動処方』では、前編で紹介した嫌気性代謝閾値(AT)をもとに有酸素運動の上限を設定し、ATを超えない範囲で運動療法を行うことができるようにアドバイスします。例えば、CPXでATに達したとき(ATレベル)の運動強度・心拍数がそれぞれ60ワット・110/分であった場合、心臓リハビリテーションでは自転車エルゴメーターを用いて60ワット以下の運動を行い、心拍数が110/分を超えないように運動強度を微調整します。

但し、全ての方がCPXを受けられるとは限りませんので、CPXデータを用いずに予測できる有酸素運動の指標を以下にお示します。・ATレベルの予測心拍数

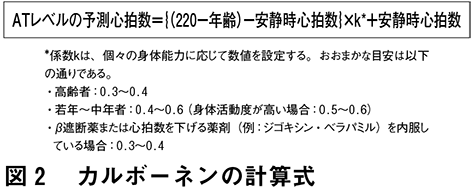

カルボーネンの計算式より、年齢・安静時心拍数から有酸素運動の目安となるATレベルの心拍数を予測することが可能です(図2)。例えば、年齢が60歳で普段運動を行っておらず安静時心拍数が70/分の場合は、係数kを0.4に設定し、ATレベルの心拍数={(220−60)−70}×0.4+70=106/分となり、有酸素運動を行うために、運動中の心拍数が106/分を超えない範囲で運動を行います。・Borg指数

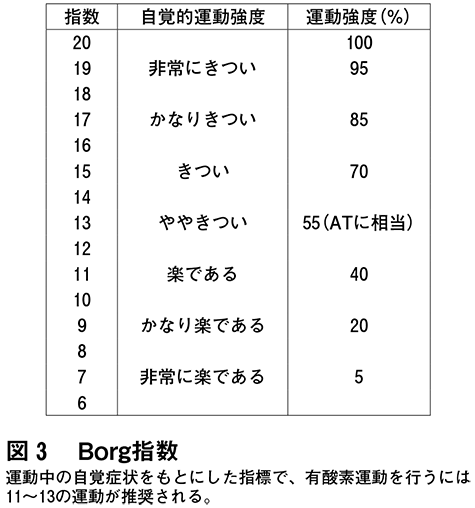

Borg指数は運動中の自覚症状をもとにした指標で、0〜20に分けられ、0が最も軽く、20が最もきつい運動となります(図3)。ATレベルの運動は13といわれており、14以上は無酸素運動が加わっている可能性が高く、有酸素運動を行うためにはBorg指数で11〜13の運動が推奨されます。

3 .運動療法の実際

心臓リハビリテーションでは、心血管病患者を対象に持久力を向上する目的で自転車エルゴメーター(またはトレッドミル)を用いた有酸素運動を行っていますが、筋力低下を認める場合はおもりを使ったレジスタンストレーニング(筋トレ)も取り入れています。実際には、十分なストレッチを行った後、ATレベル以下の有酸素運動を20〜30分間行います。運動強度としては、息を切らさずに隣の人とにこやかに会話できる程度であることが理想です。運動中は心拍数や自覚症状(Borg指数)にも配慮し、もしATレベルを超えたと判断された場合は、運動強度を下げる、あるいは途中で中止することもあります。日によって体調に変化がありますので、体調のよくない日はいつもより軽めの負荷にするまたは運動を休むなど無理をしないように心がけましょう。また、脱水にならないように、運動の前後で水分を摂取するように心がけてください。

病状が安定している場合、ご自身でも運動療法を行うことは十分可能です。最近は屋内で運動を行う環境が整いつつあり、体育館やフィットネスジムで心拍数をモニタリングしながら自転車エルゴメーターやウォーキングを行うこともできますし、エアロビクスやヨガの教室に参加することも可能です。また、天気のよい日はおいしい空気を吸いながら屋外で散歩することをお勧めします。特に身体能力の高い方は、早歩きも取り入れてみましょう。

アメリカスポーツ医学協会では、週3〜5日、1日20〜60分の有酸素運動を行うことが推奨されています。また、週2〜3日はレジスタンストレーニングを取り入れ、大筋群を中心に各1セット行い、1セットあたり10〜15回繰り返すことが可能な負荷をかけることが推奨されています。

4 .最後に

元気に長生きするためには、筋力を維持しつつ、持久力を向上することが大切です。「体力年齢」という言葉がありますが、実際の年齢は変えられなくても、「体力年齢」を若くすることは十分可能です。個々の身体能力に配慮しながら定期的に有酸素運動を行うことで、持久力向上のみならず、生活習慣病を予防し血管を若くすることが期待できます。ぜひ皆さんもご自身に最適な方法で楽しく運動を行ってみましょう。