| NO.9 |

�S���Ǖa��\�h���邽�߂̉^���Ö@

�\ �^���Ö@�̌��ʂɂ��� �\�i�O�ҁj

�i1�|1�j

�k�C����w��w�@��w�����@�@�z�a�ԓ��Ȋw�@���c�@�쎁

�@�͂��߂ɁA�F����͈ȉ��ɋ�����I�����s�b�N���_���X�g�̂����A�ǂ���̋��Z�I�肪����������m���������Ǝv���܂����H

�@�@�E�G�C�g���t�e�B���O�I��

�@�A�}���\���I���@�ǂ���̑I�������������\��������܂����A�����͇A�ł��B�S��ڂ̃I�����s�b�N���_���X�g�̕��ώ����͈�ʐl����2.8�N�������Ƃ��킩���Ă��܂��B���ł����v�n�X�|�[�c�I��͑��̋��Z�X�|�[�c�I��Ɣ�r���Ă����ώ������������Ƃ�����Ă��܂�1)�B

�@�ߔN�A�w���N�����x�Ɋւ���b�肪�G����e���r�Ȃǂ̃��f�B�A�ł����Ύ��グ����悤�ɂȂ�܂������A���C�ɒ��������邽�߂ɂ͎��v�͂����シ�邱�Ƃ��ƂĂ���ł��B���v�͂�����Ƃ������Ƃ́A�^�������Ă����i�ɓ��_�����܂�ɂ������ɂ������Ƃ��Ӗ����܂��B���̂��߁A���X�̉^���ɂ��A���퐶���ɕK�v�ȋؗ͂��ێ����A�G�l���M�[�Y���Ɋւ��~�g�R���h���A�̖L�x�ȋؓ��̊����𑝂₵�A���v�͂����シ��悤�ɓw�߂܂��傤�B

�@�O�҂ł͂����ɉ^���Ö@�̐S���Ǖa�\�h���ʂɂ��āA��҂ł͐S���Ǖa�\�h�̂��߂̈��S�����ʓI�ȉ^���Ö@�ɂ��Ă��������܂��B

1 �D���v�͂̕]��

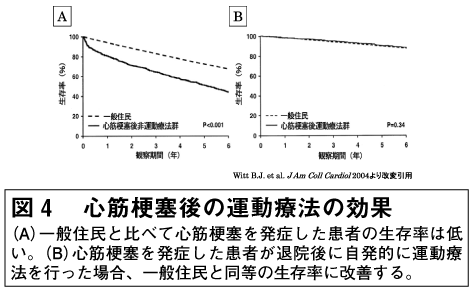

�@���v�́i�^���ϗe�\�܂��͗L�_�f�^���\�j�̕]���ɂ́A�S�x�^���������iCPX; cardiopulmonaryexercise test�j�������Ηp�����܂��i�}1�j�BCPX�ł͐�p�̃}�X�N�����A�ċC�K�X���͊���g���ĉ^�����̎_�f�ێ�ʁiVO2�j�����A���^�C���ő��肷�邱�Ƃ��ł��܂��B

�@���ł��ő�_�f�ێ�ʁipeak VO2�j��CPX�ōł��悭�p�����鎝�v�͂̎w�W�ŁA�ő�^�����ɋ�C���ɑ��݂���_�f�𗘗p���đ̓��i�����ɍ��i�j��ATP�i�ؓ��������̃G�l���M�[���ƂȂ镨���j���Y���ł���\�͂��Ӗ����܂��B��ʂ�peak VO2�������قǎ��v�͂������ƍl�����܂��B�܂��ACPX�ł͉^�����x�������������Ă����Q�����ׂƂ������@��p����̂ł����A�ő�^���ɓ��B����O�ɁA���C�����臒l�iAT; anaerobic threshold�j�Ƃ��������ȗL�_�f�^���̌��E�_��]�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�ይ�x�̉^�����ג��͗L�_�f�^���݂̂ł����AAT�������_�œ��_�����܂閳�_�f�^���������n�߂܂��B�S���⌌�ǂɕ��S�̏��Ȃ��^���Ƃ��ėL�_�f�^������������Ă���AAT�͌l�̍œK�ȉ^�����x�����߂�ۂ̏d�v�ȏ��ƂȂ�܂��B

�@CPX�͓��{�S�����n�r���e�[�V�����w��S�����n�r���e�[�V�������{�{�݂Ƃ��ĔF�肵�Ă��鑽���̈�Ë@�ցiHP�@http://www.jacr.jp/web/everybody/hospital/�j�Ŏ邱�Ƃ��ł��܂��B

�@���̑��̊ȕւȎ��v�͕]���̕��@�Ƃ��āA6���Ԃ̕��s�����i���[�g���j�𑪒肷����@������܂��B

2 �D���v�͂Ǝ����̊W

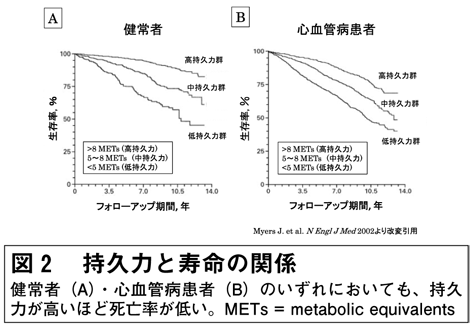

�@��ʂɐS���Ǖa���҂ł͌���҂Ɣ�ׂĎ��v�͂��ቺ���Ă��邱�Ƃ��m���Ă��܂����A����҂݂̂Ȃ炸�S���Ǖa���҂ɂ����Ă����v�͂̒ቺ�͎����Z�k�ɂȂ��邱�Ƃ��m���Ă��܂��i�}2�j2)�B

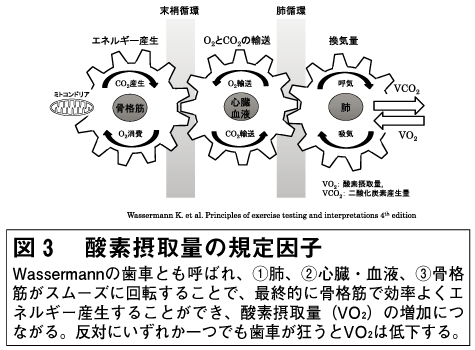

�@�܂��A�����S�s�S���҂ɂ����Ă�peak VO2���Ⴂ�قǎ��S���������Ȃ邱�Ƃ�����Ă��܂�3)�B����ɔ얞�ⓜ�A�a�Ƃ����������K���a���҂ł��^���ϗe�\���ቺ���Ă���A���v�͂̒ቺ�������Z�k�Ɋ֗^���邱�Ƃ�����Ă��܂�4)�BVO2�͔x�E�S���E���ǁE���i�Ȃǂ̑S�g�̋@�\�ɍ��E����邽�߁A�����̑���̋@�\�̂��������ꂩ���ቺ�����ꍇ�A���_��peak VO2�͉�����܂��i�}3�j�B

�@�܂��A�_�f��S�g�ɉ^�ԃw���O���r�����s������n���̑��݂�peak VO2�̒ቺ�ɂȂ���A���₷���Ȃ錴���ƂȂ�܂��B��ʂɐS���Ǖa���҂͐S�@�\�̒ቺ��peak VO2�̒ቺ�Ɋւ���Ă���ƍl������X��������܂����A�^������VO2���K�肷��d�v�Ȉ��q�͍��i�؋@�\�ł���A�S�@�\�݂̂Ȃ炸���i�؋@�\�̒ቺ��peak VO2�̒ቺ�ɑ���ȉe�����y�ڂ����Ƃ��m���Ă��܂��B

3 . �^���Ö@�Ŋ��҂�������

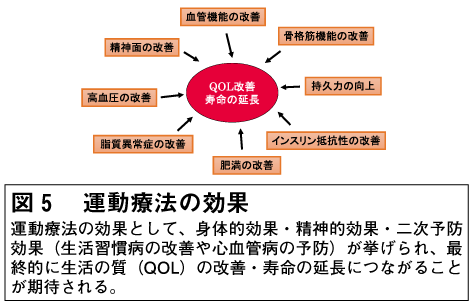

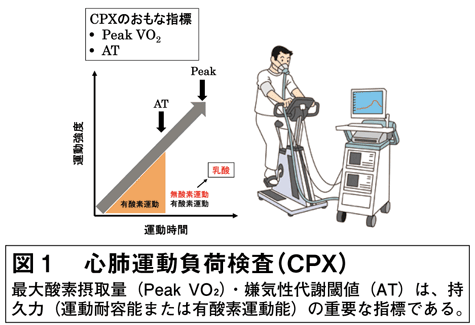

�@����҂݂̂Ȃ炸�����K���a��S���Ǖa���҂ɂƂ��Ď��v�͂̒ቺ�͎����Z�k�ɂȂ���d��Ȗ��ł��B���v�͂����シ�邽�߂ɂ́A�^���Ö@���ł����ʓI�ł��B��ʂɐS�؍[�ǂǂ������҂̐������͈�ʏZ�������Ⴂ���Ƃ��m���Ă���܂����A�މ@��ɍݑ�Œ���I�ɉ^���Ö@���s�����ꍇ�A�������͈�ʏZ���Ɠ����̃��x���ɂ܂ʼn��P���邱�Ƃ�����Ă��܂��i�}4�j5) �B

�@�܂��A�ʉ@���̖����S�s�S���҂ɒ���I�ȉ^���Ö@���s�����ꍇ�A�����̎��iQOL�Fquality of life�j�����P���A�S�s�S�����ɂ����@���X�N�⎀�S�������炷���Ƃ�����Ă��܂�6)�B�^���Ö@�̌��ʂƂ��āA���i�؋@�\�̉��P�A���v�͂̌���A���Nj@�\�̉��P�A�������E�����ُ�ǁE�C���X������R���E�얞�Ƃ����������K���a�̐����A���_�ʂ̉��P�Ȃǂ��������A�����͐S���Ǖa�̗\�h�ɂȂ���ƂƂ��ɁAQOL�̉��P������̉����Ɋ�^���邱�Ƃ����҂���܂��i�}5�j�B