| NO.8 |

心臓電気生理学的検査法

(1−1)

旭川医科大学 第一内科 佐藤伸之

複雑な不整脈の診断や治療方針決定に不可欠

はじめに

心臓電気生理学的検査法は、心臓にカテーテルという細い管を挿入して行う循環器検査法の1つです。心血管造影法と並んで1970年代から急速に進歩し、1980〜1990年代にはカテーテルを用いた不整脈の根治療法:経皮的カテーテル心筋焼灼術(カテーテルアブレーション)と結びついて飛躍的な発展をとげました。本稿では、近年の不整脈診断において重要な位置を占める本検査法について概説します。

重症度評価、薬効判定に有用

心臓電気生理学的検査法とは、心腔内に電極カテーテルを挿入し、心腔内の様々な部位からの電位記録と電気刺激(ペーシング)を組み合わせることにより不整脈の種類や機序を診断する検査法のことをいいます。歴史的に電流を発生する臓器としての心臓の研究は、約1世紀半まえから始まりました。1900年代に最初の心電計が発明され、体表の電極から心臓の多くの電気現象を認識できるようになりました。その後、1940‐1950年代に心臓カテーテル検査が導入され、カテーテルを心臓のほとんどあらゆる部位に長時間留置させることが可能となりました。それとともに心臓の電気現象を直接心腔内から記録する研究が進み、1960年代に入ってからヒトの臨床応用が始まりました。

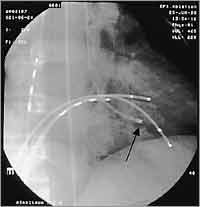

図1 心臓電気生理学的検査におけるX線透視図。電極カテーテルが、右心房、右心室、ヒス束、左心室に挿入されている。矢印は経皮的カテーテル心筋焼灼術(カテーテルアブレーション)のために留置されたアブレーションカテーテルを示す 1967年に上室性頻拍(心房を回路とする頻脈発作)という不整脈の誘発、停止が本検査により可能であることが示され、さらに1969年にはヒトのヒス束という刺激伝導系の電位記録が初めてなされました。以後、本検査法は飛躍的に普及し、今日では複雑な不整脈の診断や治療方針決定には欠かせない検査法となっています。具体的には、不整脈の詳細な診断や機序の解明、重症度の評価、薬剤の効果の判定、非薬物療法(カテーテルアブレーションや手術)の適応決定などに広く用いられています。 また、通常の心電図検査や長時間心電図検査(ホルター心電図検査)でなかなか捕らえられない不整脈を本検査で見つけ出したり、原因不明の動悸や失神、心停止から蘇生された患者さんの原因検索にも、この検査がしばしば行われています。

図1に本検査における透視像を提示します。下肢の静脈と動脈(大腿静脈・動脈)から複数の電極カテーテルが心腔内に挿入されているのが示されています。

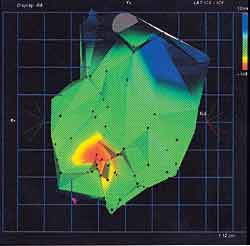

図2 電気解剖学的マッピングシステムにより構築された3次元立体画像(心房頻拍症例) 図2に最新の電気生理学的マッピングシステム(エレクトロ・アナトミカル マッピング法)によりコンピューター上に構築された画像を示します。この方法では、心内電位ならびに解剖学的位置情報が3次元立体画像で色別に表示され、不整脈の機序解明に重要な情報を提供してくれます。

人工ペースメーカー、植え込み型除細動器の適応決定にも応用

めまい、失神をひき起こす原因は多種多様ですが、その中で不整脈は大きな割り合いを占めています。不整脈が関連した失神には、脈が突然遅くなって生じるタイプ(心臓の生理的ペースメーカーである洞房結節が病的になる洞不全症候群や心房から心室への伝導が障害される房室ブロックが該当します)と脈が突然速くなって生じるタイプ(心室の中で速い異所性興奮が発生する心室頻拍や心室が痙攣してポンプとしての働きを果たせなくなる心室細動が該当します)がありますが、患者さんによっては、長時間心電図やモニター心電図でも失神時の心電図がなかなか捕らえられない場合があります。

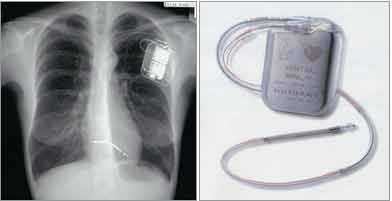

図3 植え込み式除細動器症例の胸部レントゲン写真(左)植え込み式除細動器本体(右) そのような場合、心臓電気生理学的検査で刺激伝導系(洞結節、房室結節、ヒス束)の機能検査と頻脈発作の誘発試験がしばしば行われます。本検査の結果、刺激伝導系に異常が認められた場合は徐脈に対する人工ペースメーカー治療が行われ、一方、本検査で重症な頻脈性不整脈が誘発された場合や遺伝性の重症不整脈を有していることが明らかになった場合などには、電気的除細動が可能なペースメーカー(植え込み型除細動器)が治療として用いられます(図3)。このように、人工ペースメーカーや植え込み型除細動器の適応を決定する際にも本検査が施行されます。

不整脈の新しい治療法、カテーテルアブレーションに直結する検査法

カテーテルアブレーション(経皮的カテーテル心筋焼灼術)とは、心腔内に電極カテーテルを挿入し、カテーテル先端電極と対極板の間で熱を加え、不整脈の根源となる心筋組織を破壊もしくは修飾する治療法のことをいいます(図1参照)。本治療法は1982年にアメリカで臨床応用が開始され、日本でも1990年頃から本格的に行われるようになりました。

本治療法の適応となる不整脈は、発作性上室性頻拍、心房頻拍、心房粗動、発作性心室頻拍などの頻脈性不整脈です。これらの不整脈にはまず薬物療法がなされますが、発作が高頻度で長時間持続し、定期的に薬剤の服用を行っても発作が予防できない場合、頻拍発作の最中にめまいや失神を伴う場合などには本治療法の適応となります。また、スポーツ選手や、パイロット、運転手といった不整脈の存在により仕事が制限される職種の方や、妊娠が予定されていて薬が使用しにくい女性の方などにも適応となり得ます。

このカテーテルアブレーションという最新の治療法には、不整脈の発生機序、発生部位の診断が不可欠であり、心臓電気生理学的検査によって不整脈の種類、回路の同定や至適通電部位の決定がなされることになります。また、不整脈の外科治療(弁膜症手術を必要とする患者さんに合併した心房細動や、心筋梗塞後の心室瘤に伴う心室頻拍など)の際にも心臓電気生理学的検査(術中マッピング)が行われます。

おわりに

以上、心臓電気生理学的検査の進歩について述べてまいりました。心臓電気生理学的検査は、かつては主として診断と薬効評価のために行われていましたが、カテーテルアブレーションという治療法の出現により治療に直結する重要な検査法となりました。本検査、カテーテルアブレーションは画期的な診断法、治療法ではありますが、観血的方法ですので十分なインフォームドコンセントがなされた上で行われることが重要であることを最後に付け加えさせていただきます。(最終回おわり)