| NO.2 |

IHD(虚血性心疾患)

(1−1)

札幌医科大学医学部第二内科

橋本 暁佳

寿命延ばすだけでなく 生活の質、飛躍的に向上

はじめに

ひと昔前には"心臓病"というと「無理はできないのだから、何もせず、寝ていなさい」が治療の基本方針でした。そして、「私は心臓が悪いのだから…」と、全てのことに消極的な、諦めの良い(?)患者さんの姿がありました。この我々が一般的にいだいている心臓病のイメージを、革命的に、とまで言えるほどに、変えてしまったのが、この虚血性心臓病の分野における最近の治療法の進歩なのです。つまり、単なる寿命を延ばすだけの医療ではなく、いわゆる"Quality of life:生活の質"を飛躍的に向上させることに成功した領域です。これは、従来から行われてきた冠動脈バイパス術等の外科治療技術の進歩に加え、カテーテルと呼ばれる一本の管を用いた内科的手術:冠動脈インターベンションという治療技術が非常な勢いで普及していることがその大きな要因です。ここでは、この冠動脈インターベンションについて述べたいと思います。

冠動脈インターベンションについて

冠動脈インターベンション:percutaneous coronary intervention(PCI)は1977年スイスでGruentzig医師によって初めて臨床応用されました。以来、現在まで25年が経ち、器具や技術の目覚ましい進歩を遂げています。日本循環器学会などが1992年より、冠動脈インターベンションの件数などの調査を行っています。それによると、全国1,023施設で冠動脈インターベンションが年間109,788件施行されています。これは人口100万人あたり870件という計算になります。

一方、冠動脈バイパス術(coronary artery bypass grafting、CABG)は全国477施設で年間17,677件施行され、これは人口100万人あたり、140件に当たります。アメリカについて同じ検討をすると、冠動脈インターベンションが人口100万人あたり1,600件で、日本の約2倍、冠動脈バイパス術では人口100万人あたり、1,200件で、日本の約8.5倍となります。人種による疾患発症率の差異はありますが、我が国ではより低侵襲な治療が好まれる傾向が有る様です。

冠動脈インターベンションの種類

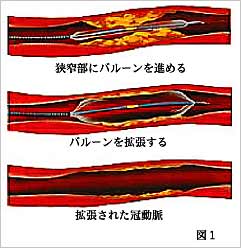

1 バルーン(図1)

冠動脈インターベンションの最も基本的な方法です。長さ13mm〜20mm、径1.5 mm〜4.0 mm程度のバルーンが尖端に付いているカテーテルを冠動脈内に入れ、狭窄部でバルーンを膨らませることによって、狭窄を拡張します。最近、様々な新しい方法が出現した後も、依然その重要性は変わらず、単独で、あるいは他の方法との併用で用いられます。また、病変の性状の違いに応じてバルーンの素材を使い分けることができます。例えば、血管の屈曲が強い場合、拡張圧によって、拡張径が調整できるバルーン(コンプライアントバルーン)を用いると、血管の屈曲によくフィットさせることができます。また、このタイプのバルーンはバルーン拡張前の径も比較的細くできるので、病変通過性が良いので、より狭窄度の高い、あるいは狭窄部が長い病変でも治療することが可能です。しかし、このバルーンでは拡張圧を上げると、固い部分は拡張せず、脆弱な部分が過剰に拡張され、血管損傷を来しやすいという欠点があります。2 ステント(図2)

それに対し、ある拡張圧以上では、いくら拡張圧をあげてもバルーン径が増加しないバルーン(ノンコンプライアントバルーン)では、病変通過性は劣りますが、目標の血管径まで、過剰に拡張することなく高圧拡張をすることができます。従って、実際の治療では、最初はコンプライアントバルーンによってある程度拡張しておき、次にノンコンプライアントバルーンによって、目標の径にまで拡張を広げるというように使用されます。しかしながら、バルーンによる単純な拡張のみでは、治療上の限界があることもわかってきました。つまり、(1)再狭窄率が高い(30〜40%といわれています)、(2)冠動脈解離を生じる、(3)血管弾性により再度狭小化してしまう(リコイル現象)、などの欠点が明らかとなり、その対策として、次のような新しい方法が開発されました。

金属(ステンレスまたはtantalum)でできた金網状またはコイル状の筒で、バルーンの上に乗っており、バルーンを拡張することによりステントも拡張します。ステントの使用により再狭窄率が約10%も低下することが大規模臨床試験で証明されたため、最近では非常に多くの症例で、ステントが用いられるようになっています。一方で、ステント留置後であっても、再狭窄をきたした症例に関してより詳細にその原因を検討する研究も進んでいます。それによると、ステント後再狭窄の機序はステントに接している血管細胞(血管内膜)の異常増殖であることが分かってきました。この内膜増殖を抑制するために、研究段階ではありますが、さまざまな工夫が試みられています。例えば、ステントに放射線源を付加することによって内膜増殖を著明に予防することができる(血管内放射線治療)ことがわかり、すでにアメリカでは、ステント再狭窄治療として、FDA(米国食品医薬品局)の許可を得ています。さらに、免疫抑制剤を塗布したステントが開発され、再狭窄予防に加えて放射線に関連する合併症を回避することも可能であると期待されています。

3 ロータブレーター(図3)

小さなダイアモンドがちりばめられている球形の金属(バー)を高速回転(20万回/分)させ、冠動脈狭窄部の粥腫を、細かく粉砕してしまう方法です。この方法では石灰化した硬い組織は粉砕されますが、柔らかい正常組織は切徐されません。また、切除された組織は赤血球以下の大きさにまで粉砕されるため、末梢で塞栓症を起こさないといわれています。高度の石灰化病変で、バルーンによる高圧拡張でも、開大が困難な病変に対して、非常に有効な方法です。ただし、ロータブレーター単独では再狭窄率が低くないので、ステントを併用することが多いようです。

日常生活で必要な運動能を提供できる安全な治療見極めて

冠動脈インターベンションの適応(表)

最後に、今まで述べてきた治療法をどのような場合に行うのか、その適応を述べます。それは、血行再建を行うことによって、どれだけのメリットがあるのか、言い換えれば、その患者さんに、その治療法を行うことが、どれだけ意味があるのかを、術前に明らかにしておくことです。冠動脈造影によって狭窄を認めただけでは冠動脈インターベンションの適応があるとは言えません。一般に、冠動脈インターベンションの治療効果が高い患者さん、すなわち、いい適応となる患者さんの条件とは次の三つがあります。(1)虚血に伴う症状がある、または非侵襲的な検査により心筋虚血が証明されていること。(2)冠動脈病変に対応する虚血領域が大きいこと。それ程大きくない場合でも虚血が原因と思われる重篤な不整脈発作の既往があること。(3)冠動脈病変に対応する領域の心筋が生存していること。以上を全て満たす患者さんほど、冠動脈インターベンションから、より多くの恩恵を得られるといえます。ただし、これらの、いわゆる治療法は、危険性と治療効果との相対比較によって最終的に決定されることはいうまでもありません。

治療法 利点 欠点 薬物治療 非侵襲的 症状の改善が不十分 冠動脈インターベンション 低侵襲的

短期間で可能

再施行が容易再狭窄がある

多枝病変例は困難

合併症がある冠動脈バイパス手術 開存率高い

完全血行再建が可能高侵襲的

再施行困難

例えば、左主幹部の狭窄病変例や、糖尿病を合併する多枝病変例は、冠動脈バイパスなどの手術療法が好ましいとされています。実際には冠動脈インターベンションを行うべきか、冠動脈バイパスと比較してどちらを選ぶべきか、迷うような患者さんも少なくありません。より安全で、より治療効果の高い治療法は何か、を絶えず考えながら治療法を決定しますが、何よりも、その患者さんが最も望み、その日常生活で、必要としている運動能を提供できうる最も安全な治療は何かを、見極めることが重要なのです。