|

NO.26

|

�����t���a�̐V�����f�Îw�j

�u�G�r�f���X�Ɋ�Â�CKD�f�ÃK�C�h���C��2023�v����

�i�P�^�P�j

�D�y��ȑ�w �w�u�� ��

�z��E�t���E��ӓ�������Ȋw�u��

�����@���� ���L ��

�@���݁A���{�ł͖�20,000�l�i���l��5�l��1�l�j�������t���a�iCKD�j�ł���Ƃ����Ă��܂��BCKD�͖����t�s�S�A�S���a�A�]�����⎀�S�̃��X�N�ƂȂ邱�Ƃ���A�����ɔ������A�����K���̉��P����ÂɎ��g�ނ��Ƃ��d�v�ȕa�C�ł��B���̂悤�ɑ����̊��҂��늳���A�d��ȕa�C�̔��ǂɂȂ���CKD�ɑ��āA2009�N�ɏ��߂āu�G�r�f���X�Ɋ�Â�CKD�f�ÃK�C�h���C���v����������܂����B���̌�A�ŐV�̌������ʂɊ�Â��ĉ������d�˂��A2023�N6���ɂ́u�G�r�f���X�Ɋ�Â�CKD�f�ÃK�C�h���C��2023�v����������܂����B�{�e�ł́A�ŐV�̃K�C�h���C���ɑ����āACKD�̍ŐV�̌����⎡�Â̌���ɂ��ĉ�����܂��B

1�A�����t���a�iCKD�FChronic Kidney Disease�j�Ƃ�

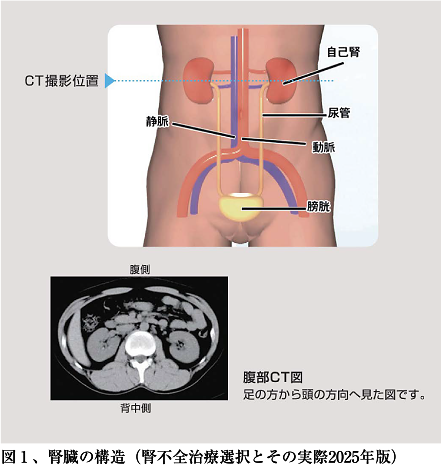

�@�t���́A���瓤�̂悤�Ȍ`���������肱�Ԃ���̑���ŁA���̂�����ɍ��E1������܂��i�}1�j�B�t���͌��t���h�߂��铭�������Ă��܂��B�S������o�����t�̖�20%���A�哮����ʂ��Đt���ɗ��ꍞ�݁A�t���ŁA�]���Ȑ����≖���A�V�p����A�Ƃ��đ̊O�֔r���������ŁA�̂ɕK�v�Ȑ�����̓��ɗ��߂邱�ƂŁA������~�l�����̃o�����X��ۂ��Ă��܂��B���A�a�⍂�����ǂȂǂ̕a�C������Ɛt�@�\���ቺ���₷���A�܂������́A�S���a��]�����̌����ɂ��Ȃ�܂��B���̂��߁A�����̕a�C��L������́A�����t���a�iCKD�j�����Ă��邱�Ƃ������A���ӂ��K�v�ł��B����ɁA�����t���a�ɜ늳���Ă��邱�Ǝ��̂��A�����I�Ȗ����t�s�S��S���a�A�]�����A���S�̃��X�N�ƂȂ邱�Ƃ��m���Ă���A���̘A����f����ɂ́A�����t���a�̑��������Ǝ��Â��ɂ߂ďd�v�ł��B

�@�K�C�h���C���ł́A�ȉ��̇@�A�A�̂����ꂩ�A�܂��͗�����3�������Ď��������Ԃ��A�����t���a�ƒ�`���Ă��܂��B

- �@�A�ُ�A�摜�f�f�A���t�����A�a���f�f�Őt��Q�̑��݂����炩�A����0.15g/gCr�ȏ�̒`���A�i30mg/gCr�ȏ�̃A���u�~���A�j�̑��݂��d�v

- �AGFR<60mL/��/1.73�u

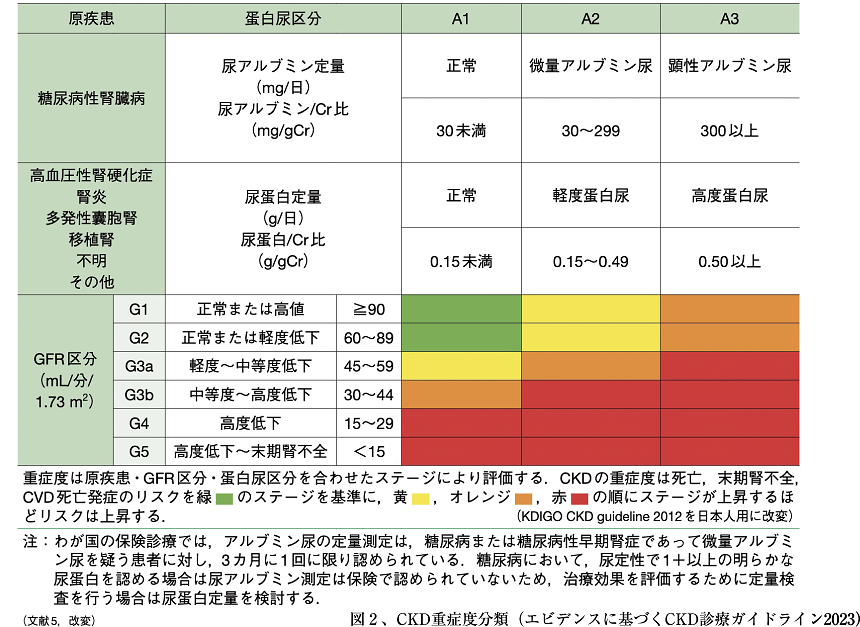

�@������GFR�i�������h�ߗʁj�Ƃ����̂́A�t���̘V�p����r������@�\��\���w�W�ł��B����f�Âł́A���t���̘V�p���ł���N���A�`�j���Ƃ��������̔Z�x��p���āA�t�@�\��]�����A�N��E���ʂ����������v�Z���ŁA����GFR�ieGFR�j�𑪒肵�Ă��܂��B�t�@�\���ቺ����ƁA�A����V�p�����\���ɔr���ł����A���t���̃N���A�`�j���Z�x���㏸���AeGFR���ቺ���܂��BeGFR�͏����̖����t�s�S��S���ǎ����A���S�̃��X�N�Ɗ֘A���Ă��܂��B�܂��A�`���A���������邱�Ƃ����l�Ƀ��X�N���q�ł��邽�߁AGFR�ƔA�`����p���������t���a�̏d�Ǔx���ނ��쐬����Ă��܂��i�}2�j�BGFR���Ⴂ�قǁA�A�`���������قǁA�����t���a�Ƃ��Ă̏d�Ǔx�������Ɣ��f����܂��B���Ђ��������̐搶�ɔA�����⌌�t�����̌��ʂ��m�F���Ă��炢�A�����g��CKD�X�e�[�W��c�����܂��傤�B�d�Ǔx�������ꍇ�́A�S����̐搶�Ƌ��ɓK�Ȏ��Â�i�߂Ă������Ƃ���ł��B

2�ACKD�Ɛ����K��

�@����܂ł̌����ŁACKD�̔��ǁE�i�W��}�����邽�߂ɂ́A�����K���̉��P�Ɩ��Â��d�v�ł��邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B�ŐV�̃K�C�h���C���ł͈ȉ��̐����K���̌���������������Ă��܂��B

- �։����������߂�i�i���͐S���a��]�����̃��X�N�j

- ���o�P�A�𐄏��i���o�̌��N��Ԃ͎��S���Ɗ֘A�j

- �K�x�Ȑ������Ԃ��m�ہi6�`8���Ԃ̓K�x�Ȑ������S���ǎ����̃��X�N�ቺ�Ɗ֘A�j

- ����I�ȉ^���i�t�@�\���P�̉\������j

�@����ɁACKD���҂���ɂ͌ʂ̐H���Ö@����������܂��B�d�ǂ�CKD���҂���ł͔A�őf�̒~�ς�h�����߂ɒ`�����𐧌����邱�Ƃ�����܂��B�������ⓜ�A�a�̍���������Ή�����J�����[�������K�v�ɂȂ�܂��B����ŁACKD���҂���͋ߔN���ڂ���Ă���T���R�y�j�A�i�ؓ��������ė͂�����Ȃ��A�����Ȃ���ԁj�ɂȂ�₷���Ƃ�����������A�h�{�o�����X�̎�ꂽ�H�����d�v�ł��B���̂��߁A�K�C�h���C���ł͊Ǘ��h�{�m�̉������������Ă���A�S�����h�{�m�Ƒ��k���Ȃ���A�X�ɓK�����H���w�����邱�Ƃ����߂��܂��B

3�ACKD�̎���

�@�����K����H���Ö@�ƕ����āA���Â��d�v�ł��B�t���͘V�p����A�ɔr�����邾���ł͂Ȃ��A�Ԍ���������G���X���|�G�`����A�J���V�E������Ȃǂ̃~�l�����߂��������̂ɏd�v�Ȋ����^�r�^�~��D�̎Y���ɂ��ւ���Ă��܂��B���Âł́A�����̋@�\��₢�Ȃ���A�a�Ԃɉ�������܂��g�p���āA�����t���a�̐i�W��}�����܂��B

�@����ŁA��ɂ͕���p������A���Ɉȉ��̓_�ɒ��ӂ��K�v�ł��B

- �t�@�\�������������̏�p�������

�@��F�L���g���Ă�����ɖ�ł����X�e���C�h���R���ǖ�iNSAID�j�͐t�@�\��Q�������N�����\��������A�u��p���Ȃ����Ƃ��]�܂����v�Ƃ���Ă��܂��B��֖�Ƃ��Đt�@�\�����������郊�X�N�̏��Ȃ��A�Z�g�A�~�m�t�F�����p�����邱�Ƃ������ł����A�����I�Ȉ��S���͂킩���Ă��炸�A�K�v�ŏ����̎g�p�ɂƂǂ߂邱�Ƃ��]�܂����ł��B- �t�r���^�̖�܂̒���

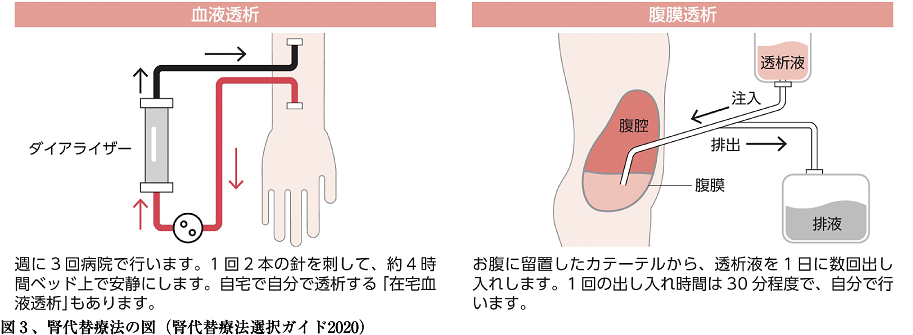

�@�����t���a�ł́A��̔r�����ቺ���Ă��邽�߁A����p�̃��X�N�����܂�܂��B��Ë@�ւŖ�����������ۂɂ́A�u�����t���a�ł���v���Ƃ�K����t�ɓ`���A��̗p�ʂ����Ă��炤���Ƃ��d�v�ł��B�@����܂łɏq�ׂ������K���̉��P����Âɂ���Ă��A�����t���a���i�s���A�X�e�[�W4�iGFR<30�j�ɂȂ����ꍇ�́A�����̐t��֗Ö@�i�t���̋@�\���s���鎡�Áj�̑I���Ə������K�v�ł��B�t��֗Ö@�ɂ͈ȉ���3������܂��i�}3�j

- ���t���́F�V�����g���ǂ��쐬���A�T3��A1��3�|4���Ԓ��x�A�ʉ@���A2�{�̐j���h���āA���t���o�����ꂵ�A���t���͋@�ŘV�p������菜���܂��B����Ŏ����ōs���ݑ�t���͂�����܂��B

- �������́F�����ɃJ�e�[�e���Ƃ����ǂ������p�����A�����ɓ��ꂽ�J�e�[�e������A���͉t��1������o�����ꂵ�āA�V�p������菜���܂��B��1����x�̒ʉ@�ȊO�́A����Ŏ����ōs���܂��B

- �t�ڐA�F���N�Ȑe����A�S���Ȃ���������t������Ă��炢�A�ڐA��p���s���܂��B

�@�����̐t��֗Ö@�ɂ͂��ꂼ�ꃁ���b�g��f�����b�g�����邽�߁A�K�C�h���C���ł́u���E��ɂ��t��֗Ö@�̐������s���v���ƂƐ�������Ă��܂��B�S���ゾ���łȂ��A�Ō�t�A��t�A�Ǘ��h�{�m�A�\�[�V�������[�J�[������܂߂����E�킩��Ȃ�`�[�����A���҂���₲�Ƒ��Ƃ������莞�Ԃ������Ęb�������A�œK�Ȏ��Õ��j�����肷�邱�Ƃ��]�܂�܂��B

4�A������

�@�u�G�r�f���X�Ɋ�Â�CKD�f�ÃK�C�h���C��2023�v�����ƂɁA�����t���a�̍ŐV�̐f�Â����Љ�܂����B�����t���a�͏����ɂ͏Ǐo�ɂ����ł����A���u����Ɩ����t�s�S�A�S���a��]�����̃��X�N�ɂȂ���܂��B�ł��̂ŁA�N��1��̌��N�f�f��A���������ł̔A�����ɂ�鑁�����������ɏd�v�ł��B�A�����ňُ킪����ΐg�߂Ȉ�Ë@�ւɂ����k����邱�Ƃ������߂��܂��B�����t���a�Ɛf�f���ꂽ�ꍇ���A�����K���̉��P����Âɂ��i�W��}���邱�Ƃ��\�ł��B������A�i�W���Ă��܂����ꍇ���A�t��֗Ö@���邱�Ƃ��ł��܂��B���Љ���K�C�h���C���ȊO�ɂ��t���a�Ɋւ���ڍׂȏ���{�t���w��̃E�F�u�T�C�g�ihttps://jsn.or.jp/general/�j�Ɍf�ڂ���Ă��܂��̂ŁA���ЎQ�l�ɂ��Ă݂Ă��������B