| NO.9 |

心房細動、といわれたら

旭川医科大学保健管理センター 川村 祐一郎さん

心房細動とは

皆さん御存知の通り、心臓は、安静なときには1分間約60回の規則正しいリズムで脈拍を刻んでいます。もちろん、運動したり、興奮したりすると脈拍は速くなり、眠っている間は遅くなるのですが、「きちんとしたリズム」つまり規則正しい間隔で鼓動を打っていることには変わりありません。これを「整脈」といい、正常な状態です。

ところが、個人個人の体質や、ある種の環境にさらされる、あるいは何らかの心臓病を発症することにより、このきちんとした脈が乱れ、ときには何拍か「トトトッ」と走り出したような脈になったり、あるいは抜けたりして、不規則になることがあります。こういった状態を「不整脈」と呼びます。

不整脈があったからといって、必ずしも病気であるとは限らず、放っておいてもなんともない不整脈も多いのですが、中には、乱れた脈が血液の循環に対して不利に働くため、治療が必要なものもあります。ここで述べる「心房細動」はそういった治療が必要な不整脈のうち、最も頻度が高いものの一つです。

心房細動が血液循環に与える悪い影響

図1を見てください。これは心臓の4つの部屋(右心房、左心房、右心室、左心室)を簡単にあらわした図ですが、上のほうの2つの部屋(右心房、左心房)の中を、電気の興奮があたかもとぐろを巻いたように動き回っている様子(赤線)が描かれています。心房細動のときの電気の興奮はまさにこのようで、規則性が全く失われている様子が見て取れることと思います。

こういう状況では、以下のような、身体にとってよくないことが起こります。

(1) 脈が乱れて、しかも速い(1分間100〜150位)ので、胸の中が踊るような不快感がおこります(動悸)。

(2) 心臓がポンプとして正常に働いているとはいえないので、全身への血液の循環がスムーズにいかず、何パーセントか働きが落ちた状態となり、少しの労作でも息切れがしたり、長く歩けなくなったりします(心不全)。

(3) 心房の中の血液の流れがよどんでしまい、あたかも川の「ふち」にゴミがたまったような状態になり、血液も凝固しやすくなります。凝固した血液は、心房(特に左心房)からはがれて左心室を通過し、全身の動脈を回り、いろいろな臓器の動脈につまってしまう可能性があります(血栓症)。このことで一番重大な影響をこうむる臓器は脳でしょう(脳血栓塞栓症:脳梗塞の一種です)。現在では、実に脳梗塞の約4分の1が心房細動に起因するといわれています。

心房細動はどんな人に多いか

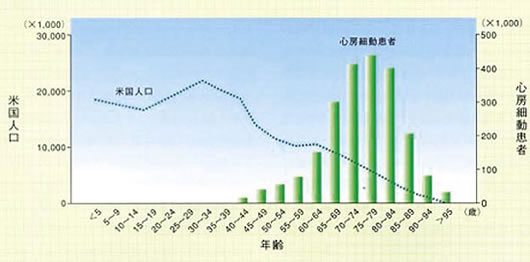

図2.年齢と心房細動患者数(米国データ) ※ 点線は一般人口、棒グラフは心房細動例の推定数を5歳ごとの年齢別に示している。 図2を見てください。これは構横軸に年齢成、縦軸に人口をとった折れ線グラフの上に、心房細動患者数を棒グラフにして重ね合わせたものです。これは米国のデータですが、日本人でもほぼ同様のことがいえると思います。79歳までは、心房細動患者が高齢になるにつれ増加しているありさまが見て取れるでしょう。80歳以降は棒グラフが短くなっていますが、これは、その年齢の人口自体も少ないわけですから、割合としてはかなり多いものと思います。つまり、心房細動は年齢がすすむにつれ多くなっていくということができます。

次に表をみてください。これは、心房細動をおこした人がもともと持っていた循環器系の病気は何かということを示したものです。すぐにわかることは、一番上の「なし」よりも「高血圧」のほうが多いということです。上から2番目の「虚血性心疾患」というのは狭心症・心筋梗塞といった、冠動脈硬化症による病気であることはご存知の方も多いでしょう。これに関連した心房細動も決して少なくはありません。 以上をまとめますと、「高齢」「高血圧」「虚血性心疾患」を背景にした心房細動が多いということです。これに、前のところで述べた「脳梗塞」に陥る可能性が重大であるということも考え合わせると、心房細動というのは、まさに現在全世界で注目されている「メタボリックシンドローム」などを背景にもたらされる生活習慣病(動脈硬化性疾患)と同列に考えるべき病気であると思われます。

心房細動の予防と治療

したがって、心房細動にならないための予防策はメタボリックシンドロームの是正ひいては動脈硬化性疾患の予防策と同一といってよいと思います。体重を落とそう、血圧を下げよう、血糖を下げよう、脂質(コレステロールや中性脂肪)を改善させようという努力は心房細動の予防にもつながると思います。残念ながら、年齢というのは人間の力で阻止できない要因です。年齢が進むほど、上記の注意はより厳密にしなくてはならないと思います。

しかしながら、いかにこのような予防に対する努力をはらっても、完全に心房細動の発生をゼロにするというわけにはいきません。そういう場合には、医療現場においてわれわれ循環器内科医が治療するという段階になります。 まず薬物治療ですが、基本的には次のような3つの考え方により処方を決めます。

(1)心房細動を整脈にもどすこと

これは最も理想的な治療です。先ほどから年齢の話を再三してきましたが、心房細動は若い人に全くないわけではありません。若い人の心房細動は、「過労」「睡眠不足」「飲酒」「脱水」「喫煙」「緊張・興奮」など、高齢者と一部は重なるものの少し異なる背景で出現することが多く、「動悸」が強く感じられる傾向にあります。高齢者に比べて「心不全」や「血栓症」の危険は少ないのですが、心房細動を直してほしいという希望はむしろ強い場合が多いようです。心房細動を整脈にもどす目的で使用される薬はいわゆる「抗不整脈薬」とよばれるグループの薬で、いろいろな種類があり、患者の症状や心臓の状況により、医師が使い分けを考えて処方します。この「使い分け」はかなり慎重に行われます。なぜなら、抗不整脈薬というのは比較的副作用の多い薬であり、「内服した方が具合が悪くなった」というような薬の選び方は極力避けたいと考えるからです。特に高齢者では副作用が出現しやすいので、強い薬の使用については慎重でなければならないと考えております。

(2)心房細動のスピードをゆっくりにすること

心房細動を完全に無くしたいのはやまやまですが、どんなに抗不整脈薬を使用しても反復しておこったり、ついには慢性化してしまったりすることはまれではありません。この場合、心房細動を整脈にもどすことはさておき、「動悸」や「心不全」を治療することが中心となりますが、この目的で選ばれる治療は、1分間100〜150位といった速い脈拍数を、1分間60〜70位といった正常な脈拍数まで下げるような薬の投与です。ジギタリス、カルシウム拮抗薬、心臓交感神経遮断薬(いわゆるベータ遮断薬)といった薬が使われます。

(3)血栓症の予防

前記1)2)のいずれの治療(あるいは双方とも)が選ばれるにせよ、心房細動の治療で最も重要なのは、脳梗塞に代表される「血栓症」の予防です。この目的で併用されるのがアスピリンなど血小板の凝集をおさえる薬や、ワーファリンなど血液凝固をおさえる薬です。これらの薬も、足りないと血栓ができるのを抑えきれず、反対に多すぎると出血傾向が出現するので、大変厳密な量の調整が必要です。ワーファリンをすでに内服されている方は、病院へ行くたびに何度も血液検査をされることや、「納豆、濃い緑色の野菜など、ビタミンKを多く含んだ食物をとらないように」という指導を経験済みでしょう。これは、ちょうど良いワーファリンの量を決めるためと、その量がなるべく変動しないようにするための検査や指導なのです。血栓症の予防は全ての心房細動患者に必要ですが、虚血性心疾患や弁膜症などの心臓病のない比較的若い人で、1)の治療がよく効いて3ヵ月以上心房細動がみられない場合、つまり血栓症の危険性がかなりうすくなったと考えられた場合には、これらの薬が一時中止されることもあります。

次に薬物以外の治療には、(1)今みられる心房細動を整脈にもどそうという電気的除細動や、(2)近年広まっている、心房細動に対する根治を目指すカテーテルアブレーションなどがあります。いずれも画期的な方法ではありますが、どのような患者がその適応なのか、それに伴うよくない効果、すなわち合併症にはどのようなものがあり、それを回避するためにはいかなる手段があるか、といったことを十分熟知した専門の施設で行うべき治療法であると思います。

おわりに

心房細動は昔から知られていた不整脈ですが、近年の食事の欧米化や高齢化により、以前にも増して皆様にとっても、われわれ医療従事者にとっても重要な不整脈となってきました。特に、脳梗塞の約4分の1の原因であるとなると、社会的影響も多大であるといえます。治療方針は医療者との綿密な相談に委ねるとしても、まず予防の第一歩は、血圧を下げる、ストレスを回避するなど、生活習慣病予防と同じ考えなのだということを、今回のお話から汲み取っていただけましたら幸いです。