★モスクワのともしび

「タクシーはどうだい?安くしとくぜ」

「スパシーバ ノー ニィナーダ(いや、間に合ってるよ)」

首都モスクワの中心部、やや西側に位置するウクライナホテルは、スターリン時代に建設されたゴシック調の豪壮なホテルだ。28階建てで、一階のロビーは大理石張り。ディスコや本格的なレストラン、コーヒーサロンなども備わっている。モスクワ川やクレムリン、最高会議ビルに近く、西側の旅行者やビジネスマンも多い。

そんな宿泊客を狙って、タクシー運転手が何人もホテルの玄関先にたむろし、声をかけてくる。

モスクワは、もちろん初めての訪問だった。

ロシア政府発行の記者証と、1年間有効の数次ビザを取得するため、ユジノに赴任後まもなく首都モスクワへと飛んだ。ハバロフスクで乗り換えて、直行便に乗っても行きが10時間(ちなみに復路は、ジェット気流の影響で8時間程度で済む)という長旅だ。しかも全席、身動きのとれないエコノミークラスというおまけ付き。

沈む夕日を追うように西へ西へと飛ぶジェット機は、シベリアの白い大地を眼下に見下ろしながら黙々と飛ぶ。いつまで経っても雪原の世界が続くばかり。時折、山間部に差し掛かるとやっと飛んでいる実感がわくほどだった。

沈む夕日を追うように西へ西へと飛ぶジェット機は、シベリアの白い大地を眼下に見下ろしながら黙々と飛ぶ。いつまで経っても雪原の世界が続くばかり。時折、山間部に差し掛かるとやっと飛んでいる実感がわくほどだった。

モスクワ近郊の空港は4つあり、そのうちの国内線専用空港、ドモジェドボ空港へようやく着陸したのは午後6時(モスクワ時間)。完全にぐったりしていた。

「それでも江戸時代にロシアに漂着した大黒屋光太夫が、カムチャツカからサンクトペテルブルグまで命がけでシベリアを横断した旅に比べれば、楽勝だ」とでも思わないと、やってられない。成田からハワイまで六時間、期待に胸を膨らませながらシートに収まっているのとはだいぶ違うが、ともかく無事に着いたのだから感謝感謝。

そして今度は、モスクワ市街まで車で向かったが、さすがロシアの大都市。渋滞に巻き込まれ、ホテルへ着いて部屋に落ち着いたらもう9時近かった。

モスクワ駐在のY先輩が手配してくれた部屋は、27階の角部屋。2方向に窓があり、眺めもまずまずだった。ちなみにスターリン批判で知られるフルシチョフ時代に入って建てられたビルの外観は、かなり味気ないものが多い。スターリン批判は建物にまで及んでいたせいもある。特にロシアでよく見られるアパートは、画一的で味気ない建物だが、それもフルシチョフ時代に考案されたデザインだと聞いた。

スターリンの功罪についてはいろいろ言われるが、建築については、このウクライナホテルをはじめそれなりに評価できる建物が多いと思う。古美術・骨董の鑑定家、中島氏流に言えば、こうなる。

「ヨシフ(スターリン)、い〜い仕事をしてますねぇ」

夜景が広がる窓辺で、しばらく眼下のモスクワに見とれていた。 「はるばるモスクワまで来たんだなぁ。これがレーニンやトロツキーらによって行われた20世紀の大実験、社会主義革命の国なのか…」。なーんて、感傷的な気分に浸っていたわけではない。実は、食事をどうしたものかと考え込んでいたのだ。

さすがにその晩はお疲れモード。今更外食に出る気力もなかった。こんな時に役に立つのがカップ麺。

ジェジュールナヤ(鍵番の女性)にお湯を頼んだら、にこやかにロシア製の電気湯沸かしポットを貸してくれた。実は携帯型の電気湯沸かし器は日本から持ち込んでいたのだが、うっかりサハリンに置きわすれてきた。ロシアでは、水道とはいえ生水をそのまま飲むのはタブー。湯沸かし器は必需品だと思い知らされた。

「お茶ですか」と、尋ねるジェジュールナヤにカップ麺を見せたら、「あーら、何それ?どうするの?」と、目を丸くしていた。サハリンでは韓国製のカップ麺も見かけたが、さすがにモスクワではポピュラーな食品ではないようだ。

日本のように、24時間営業のコンビニや深夜営業のレストランがどこにでもあるわけではない。仕事が夜遅くまで続いて食事ができなくなることも多い俺たちの場合、けっこうジャンクフードに救われた。モスクワでもそんなこともあろうかと、カップ麺を持って来ていたのが役だった。ちなみにカップ麺は助手たちにも好評で、寿司や天ぷら以外の日本の味もそれなりにロシアで通用するようだ。

サハリンでは、韓国から輸入された辛口のカップ麺が出回っていた。ラーメンとしては、色々注文を付けたい部分もあるが、唐辛子の効いた味はキムチチゲを思わせる。辛いのはむしろ寒い国ではごちそうといえる。

注意書きなどは全部ハングルで書かれており、さっぱりわからなかったが、どうせカップ麺。「日韓で大層な違いがあるわけないだろう」と、ただお湯を入れて、3分待つのだった。最近、日本でも唐辛子入りのラーメンが出回り始めたが、妙に懐かしく感じる。

さて、モスクワ2日目の朝は、ありがたいことにアメリカンブレックファーストをコーヒーサロンで味わえた。

西側のビジネスマンらしき人たちが、英語で朝の会話を楽しんでいる。その脇で、俺もコーヒーにトースト、ベーコンエッグと慣れ親しんだ味に安らぎを感じていた。今思うと、なんでそんな事くらいで大げさに感激したのだろうという気がするが。

どうも人間の舌というものは案外保守的なもののようだ。赴任して間もない当時の俺には、ロシア料理はまだなじみが薄かった。和食とまではいかないものの、アメリカンブレックファーストならば食べ慣れたメニューだ。異境の地にあって、そんなことが妙にうれしかった。

さて、道新モスクワ支局のオフィスは、ウクライナホテルの南西に位置し、歩いて5分と離れていない。アパートを改造し、西側マスコミ関係者が多数事務所を構えている。

ここでは、時差の関係で日本とは昼、夜が逆転している世界だ。モスクワの動きが活発化する昼頃、日本は深夜。朝刊の締め切りに追われている。

忙しいY先輩を尻目に、ほとんど物見遊山気分のこちらは、記者証の交付手続きなどを(ロシアの割には)早々に済ませ、モスクワの検証(早い話が観光)にと繰り出した。

ひとくちに言ってモスクワには、「新旧2つの顔」があった。

ひとくちに言ってモスクワには、「新旧2つの顔」があった。

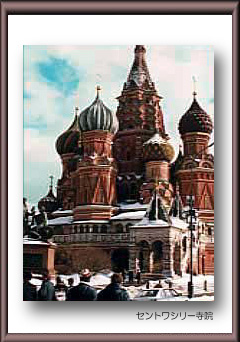

古い顔といえば、旧ソ連を象徴する赤の広場=写真=、それにつながるレーニン廟(当時、閉鎖中で見学は許されなかった)、そしてクレムリン。

クレムリンとは、ロシア語で城塞を意味する。最高権力の砦であると同時に、塀の中にはいくつもの歴史的建築物、寺院が建ち並び、観光コースにもなっている。

一般の観光客が出入りするのは、西側のクタフィヤ塔から。トロイツキー橋を渡り、トロイツカヤ塔を経て入城する。十二使徒寺院やウスペンスキー寺院、ブラゴベシェンスキー寺院など、多数の歴史的建築物やその内部に展示された文化財に目を奪われた。モスクワやサンクトペテルブルグの観光地は、旅行ガイドを見るだけでもけっこう楽しめるので、お勧めしたい。

一番気に入った赤の広場の聖ワシリー寺院を含め、ビザンチン文化の影響を受けたそのドーム型尖塔には、独特の味わいが漂っていた。そして宗教画のイコンにもロシアならではの趣があり、一般的な西洋美術の世界とはひと味違う、幾分暗いムードを漂わせながらも重い存在感を感じさせてくれた。

一番気に入った赤の広場の聖ワシリー寺院を含め、ビザンチン文化の影響を受けたそのドーム型尖塔には、独特の味わいが漂っていた。そして宗教画のイコンにもロシアならではの趣があり、一般的な西洋美術の世界とはひと味違う、幾分暗いムードを漂わせながらも重い存在感を感じさせてくれた。

「かつて宗教を否定したこの国ですら、文化的、歴史的価値までは否定できなかったのだろうな」。そう思わせるだけのものはあった。

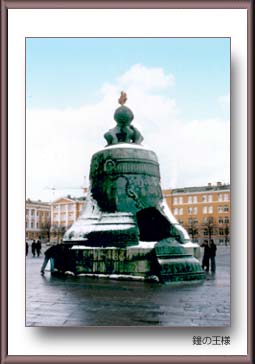

そしてさすがはロシア。でかい国だけのことはある。巨大な大砲「大砲の王様」や、やはり巨大な鐘「鐘の王様」など、「大きいことはいいことだ」という世界があちこちに見られた。

例えとしては不適切かも知れないが、ロシア人は強い人間に敬意を抱くという。イワン雷帝、スターリン、etc。その施政はあまりに厳しかったがその反面、強さへの評価も大きい。タタールの頸城といわれる、蒙古の支配やドイツの侵略、そして厳しい自然に立ち向かって国民が生き延びるには、そういう強い指導者が必要だという思いを歴史的に培ってきたのだろう。それは大きなものへの憧れに通じるのかもしれない。

一方で、ロシアの新しい変化にも目を見張るものがあった。ピザハットやマクドナルドに行列するモスクワの市民だ。

かつての冷戦時代ならば、こうはならなかっただろう。西側の製品は、外貨ショップのような限られた店でしか手に入らず、外国人や官僚など特権層しか利用できなかった。当然、一般の庶民には縁遠いものだった。それが今やアメリカを代表する食文化のシンボル、ピザとハンバーガーに一般のロシア人が列を作っているのだから、時代は変わった。

もちろん、経済が激動しているロシアの人々の給与水準から言って、けっしてお手頃な価格とは言えない。それでも社会主義の呪縛から逃れた人々には、新しい味覚への興味やあこがれが募るのだろうか、若者たちを中心にズラッと並んでいた。

そして店内では、お揃いのユニフォームを着込んだ若い女性店員たちが、はつらつと働いていた。ロシアでは売る側の人間が笑顔にあふれているというのはまだ珍しい光景だった。言葉を除けば、陽気なアメリカンの世界がそこにはあった。システムはほぼ日本やアメリカと同じ。ここがロシアとはとても思えない雰囲気だ。

助手のジェーニヤ君も、ピザの味はすっかり気に入ったようで、2人で2度、3度と通ってしまった。

その時だ。スラブ系のロシア人とは明らかに違う、中央アジア系のお客が店の中ではしゃいでいた。女性従業員をからかいながら、大きな笑い声を上げていた。

「見ない方が良いです。彼らはチェチェンマフィアですよ」 ジェーニヤ君が、そっと耳打ちした。

モスクワでは、中央アジア・チェチェン共和国出身のチェチェンマフィアが台頭し、大きな勢力を形作っていた。マフィアについては、別稿で紹介するが、新制ロシアでは新しいロシア人と言われるニューリッチとマフィアがこの国の支配層になりつつあった。

実は、ウクライナホテルも、いまやチェチェンマフィアたちのたまり場だった。

「くれぐれも気を付けてくれ。夜中にドアを開けたりしたらだめだぞ」と、Y先輩からも脅されていた。深夜にプターナ(売春婦)とおぼしき女性からノックを受けたこともあったが、しっかりおことわりさせていただいた。

ところで、ロシアでは珍しいピザを堪能した後、ショッピングに向かった。赤の広場に近いグム百貨店が、モスクワで最も有名なデパートだ。中世的なデザインの建物は、明るい色調のペンキで彩られ、華やかな装いを見せている。西側の家電製品や化粧品も売られていて、大勢の買い物客でごった返していた。

しかし、その入り口付近で、悲しい光景を見かけた。貧しい身なりのおばあさんが凍えるような寒気の中で一人佇み、手のひらを差し出していた。

おばあさんは弱々しく、今にも消え入りそうな声で道行く人に声をかけていた。 このおばあさんのような人は、モスクワのあちこちに見かけた。ソ連時代にも物乞いの人がいなかったわけではないが、社会の激動が明らかに新たな社会的弱者を作り出している。

1年で物価が10倍にもなるインフレの一方で、物価ほどには上がらぬ年金。労働意欲はあっても、技術があっても資本が無くて生産に入れない工場、働いても働いても賃金を支払えぬ企業。

特に軍需産業は、米ソの緊張関係という構図の中で国家的に保護育成されてきたが、そのくさびが外れ、自力更正を迫られるとコスト的に競争力のない弱さが致命的だった。ゲロイ−英雄とまでいわれた産業界のスター達は職を失い、なんとか首がつながっても出社して取り組む注文はなく、アルバイトに精を出さざる得ないありさま。ロシアの経済混乱は聞きしに勝る深刻さだ。

確かにソ連崩壊直後に比べ、品物は豊富になった。サハリンですらベンツが走っているほどだ。首都にはさまざまな品物が売られていた。だが、手に入れられるのは一部の人に限られていた。若い世代はそれでもまだよい。年金しか頼りにできない高齢者は、一番辛い立場に立たされていた。

「若いときにあれほど働いて、やっと年金で楽に暮らせるようになると思ったのに…」。そんな恨み節が聴こえてきそうだ。年配者に共産党支持者が多く、社会主義政権の復活を願う声が多いのは、こんな背景を抱えているからだろう。

「昔はよかったさ」「スターリン時代の方がよかった」。年金暮らしのお年寄りは、そんな愚痴をよくこぼしていた。スターリン時代の圧制すら忘れてしまうほど、ひもじさは辛いのだ。

翻って、年金財政が硬直化している日本も、老後の人生設計は厳しくなりつつある。我々が年金を受ける番になった時に、果たして年金自体が存続しているのだろうか。

ある日、モスクワの有名なレストラン「プラハ」を訪ねた。歴史的な建物と聞いて、社会勉強のつもりで行ってみる気になった。 だが、後でわかったのだが、19世紀の趣を漂わせるこの店はワインにオードブルを少々頼んだくらいでも、日本円で1人5千円は軽く飛んでいく。請求書をもらって、どきっとした。

ある日、モスクワの有名なレストラン「プラハ」を訪ねた。歴史的な建物と聞いて、社会勉強のつもりで行ってみる気になった。 だが、後でわかったのだが、19世紀の趣を漂わせるこの店はワインにオードブルを少々頼んだくらいでも、日本円で1人5千円は軽く飛んでいく。請求書をもらって、どきっとした。

「これ間違いないの?」。いや、見分不相応な店に入ったことは間違いない。 確かに、それなりの店ではあった。広いロビーで、まずコートを係員に預け、席を確保してもらうために支配人にチップを手渡す。それもいい場所をとなれば、それなりに上積みが必要だ。

がっしりとして、そしてシックな色合いの階段を上って2階に行くと、ホールがある。ほの暗い灯りの中だったが、ノーネクタイの我々はどうも場違いな客ということだけは確かだった。

そこには着飾った若い男女がグループで来ていた。イタリヤ製らしい高級スーツやドレスに身を包み、場になじんでいる。一般のロシア人青年男女に比べて明らかにあか抜けていた。

ここでは席を確保するだけでも、それなりのチップを用意しなければならない。若者が気軽に来れるような店ではないはずだった。そして日本の若者が背伸びして高級レストランに足を運ぶのとは、明らかに違うムードがあった。我々とは違って、しっかりと場に馴染んでいた。

ザラタヤマラジョージ。「黄金の若者たち」といわれる一団だ。助手のジェーニヤ君は敢えて英語で「ゴールド」と呼んでいた。旧共産党幹部や高級官僚、さらに新興成金たちのドラ息子にドラ娘だ。

その日の食事にも困るお年寄りがいる一方で、労せず親の稼ぎで青春を謳歌している連中もいる。それは日本やアメリカでも確かに見られる光景なのだが、あまりに疲弊・困窮したロシアの大衆の現状を考えると、彼らに不快感を覚えずには居られなかった。山吹色の光を放つというより、けばけばしいネオンのような輝きぶりだった。ジーンズにデニムのジャンバー姿のカジュアルなジェーニヤ君と見比べて、そう思った。

そんな世界とは縁遠い物乞いのおばあさん。その姿を見ながら、ロシアで聞いたこんな諺を思い出していた。

ロシアでは、貧しい人にお金を恵むとそのお金は自分が将来苦しい立場になった時に帰ってくるという。「100ルーブル」が相場と聞いてはいたが、500ルーブル札を握らせ、黙って会釈をして立ち去った。