|

「お前なぁ、ユジノサハリンスクへ行ってもらうことになったから!」

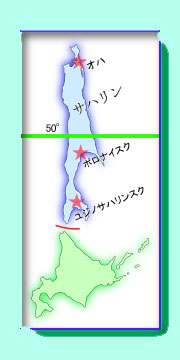

米ソの冷戦下、一触即発の緊迫感漂う北の海。 「自分の身の回りに、こんな怖い現実があったんだ」。身震いする思いだった。 旧ソ連は本道と国境を接する隣国でありながら、どこか理解しがたい政治的、軍事的緊張を感じざる得ない相手。それが、民間航空機の撃墜という痛ましい事件を通じて、より深刻に感じられた。「なぜ普通の人が、旅客機に乗っていただけで撃ち落とされなきゃならないんだ」。どうしようもない疑問が今も消えない。 さらに小樽ではサハリンから引き揚げてきた人たちや、小樽と結ばれていた旧樺太航路にまつわる取材も手がけている。やはり縁はあるのだ。  ところで、旧ソ連は文学や音楽などさまざまな分野で、日本にも大きな影響をもたらしている。特に北海道とロシアは、択捉航路を開拓した函館の高田屋嘉兵衛と、日本への通商を求めてきて捕らわれたロシア海軍の艦長・ゴローニンをめぐる逸話などでも知られる通り、歴史的に関わりの多い国だ。 しかし、長年、日ロ友好の架け橋を築いている人々や水産物、木材などの輸入を通して関わりの深い人々がいる一方で、まだまだなじみの薄い国と感じる人も少なくない。 道民にとっても隣人ではあるのだが、やはり近くて遠い存在だ。直接交流した経験者も決して多いとは言い難い。確かに旧ソ連の崩壊後、ビザ無し交流や水産物貿易の拡大などで、次第に接触は増えてきたが、一方で摩擦も増えてきている。 飲酒して浴室で騒ぐ一部ロシア人を嫌って、入浴を拒否する事件まで道内では起きている。また、ロシアを知っているが故に「ロシア人とはつきあいたくない」という人までいる。 確かに、領土問題を抜きにしても、古くは日露戦争、そして第2次世界大戦に続くシベリア抑留の悲劇や長年続いた旧ソ連の社会主義体制などが、両国間の友好・交流に水を差す大きな壁となっていたのは事実。 それも否定できない大きな要因だが、過去のことばかりが障害となっているわけではないと思う。むしろ過去のことより、日ロ新時代を迎えて接触・交流が深まる中で、友好と反発が入り交じっているように見える。  かつて「ソ連は嫌いだが、ロシア人は好きだ」という声をよく聞いた。でも、社会主義体制が崩壊した今でもロシア人に反発する日本人はなぜ絶えないのだろう。 やっぱりそこには風俗、文化、生活習慣や世界観、背負ってきている歴史的背景の違いを感じる。ただ、遠い親戚なら付き合わなくても済むものの、ロシアはご近所。付き合わない訳にもいかない。だったら、ロシア人の考え方、感じ方、日本人の感性との違いなどを知ったうえで理解し合うことが必要じゃないだろうか。 それにロシア人を十把ひとからげにして語るのもどうだろう。同じ日本人同士でさえ、「あいつは生真面目すぎて息が詰まる」「彼はお調子ばかりよくて、いいかげんだ」などと相性の合わない相手はいるものだ。増して、異なる自然風土、文化・歴史、社会環境の異なる民族同士だ。 前述のような経緯で、思いがけず北海道新聞の海外駐在記者(弊社では特派員と呼ばないしきたりになっている)として、1994年3月から翌年2月末まで、新生ロシア共和国サハリン州ユジノサハリンスク市に派遣された私も、ロシア人をどう理解したらよいか、正直言って苦しんだ。そして壁にぶつかったり、悩んだり、憤ったりした。 しかし、多くのロシア人に助けられ、支えられ、励まされたのも事実。 そこで考えた。「日本人全員を友達にできないように、すべてのロシア人と仲良くはなれないけど、サハリンでの1年間の体験そのものが、あるがままのロシアを、そしてロシア人を理解する一助になるんじゃないかな」。 まったく個人的な思いでとして、この5年間に書いては書き直しを繰り返してきた「趣味的な雑文」を、身の程知らずにもインターネットで公開してみようと思い立った。 ロシアの文豪、チェーホフも訪れ、旅行記を書いた極東の辺境、サハリン。そのサハリンを離れて5年。いまさらの感がないわけではないけれども、新聞紙上では紹介しきれなかった生のサハリン、そしてロシアの人びとを、このリポートでお伝えできればと、願っている。ホームページのノウハウも、ロシア語同様付け焼き刃ではありますが、できるだけ頑張ってみました。 なお、このリポートは、過去5年に渡って書いては直し、書いては直しを繰り返してきました。そのうちに記憶が実体とずれたり、現状が変化してしまっているケースなど色々あると思います。あくまで個人の「日記」風随筆として受け止めていただければ幸いです。 最後に、このホームページ製作に協力いただいた先輩と友人に感謝します。 また、参考資料としてさまざまな著作を拝見しました。この場を借りて感謝したいと思います。それらを含めてロシア・ソビエトに関連する私のささやかな蔵書リストを「おまけ」として第4章にまとめました。これらの著書もそれぞれに興味深いものでした。 |

1993年8月−。その年は、冷夏と言われながらも、東京はひたすら蒸し暑かった。当時の所属は、北海道新聞東京支社政治経済部。タラタラと脂汗やら冷や汗をかきながら、国会や大手町やらをはいずり回ってニュースを追いかけていた。

1993年8月−。その年は、冷夏と言われながらも、東京はひたすら蒸し暑かった。当時の所属は、北海道新聞東京支社政治経済部。タラタラと脂汗やら冷や汗をかきながら、国会や大手町やらをはいずり回ってニュースを追いかけていた。